近日,我院余柯涵教授与浙江大学侯阳教授、我院王龙禄教授合作,在电解水制氢的气泡监测研究中取得系列开创性进展,相关成果连续发表在《科学通报》《Nano Research》和《Nano Energy》三本国内外权威期刊。我院魏娴老师是三篇文章的第一作者。该系列工作形成了从前沿综述—方法突破—性能验证的完整研究链条,提出并验证了基于光纤传感的创新策略,为揭示气泡动力学与提升电解效率提供了新路径。

电解水制氢被视为生产清洁“绿氢”的关键技术,但反应过程中生成的大量气泡会阻碍传质并引发局部能量损耗,严重影响能效。尽管已有多种监测手段被提出,例如电化学检测、高分辨成像、光学成像及射线成像等,但这些方法要么实时性不足,要么依赖昂贵复杂的设备,且实验室条件下的气泡演化往往与工业电解槽存在显著差异。在高电流密度下,电解槽内部的气泡行为至今仍是“黑箱”。如何在复杂工况中实现气泡的实时、定量监测,是当前制约电解水效率提升的重大挑战。

系统梳理气泡监测现状,提出发展光纤传感方向:

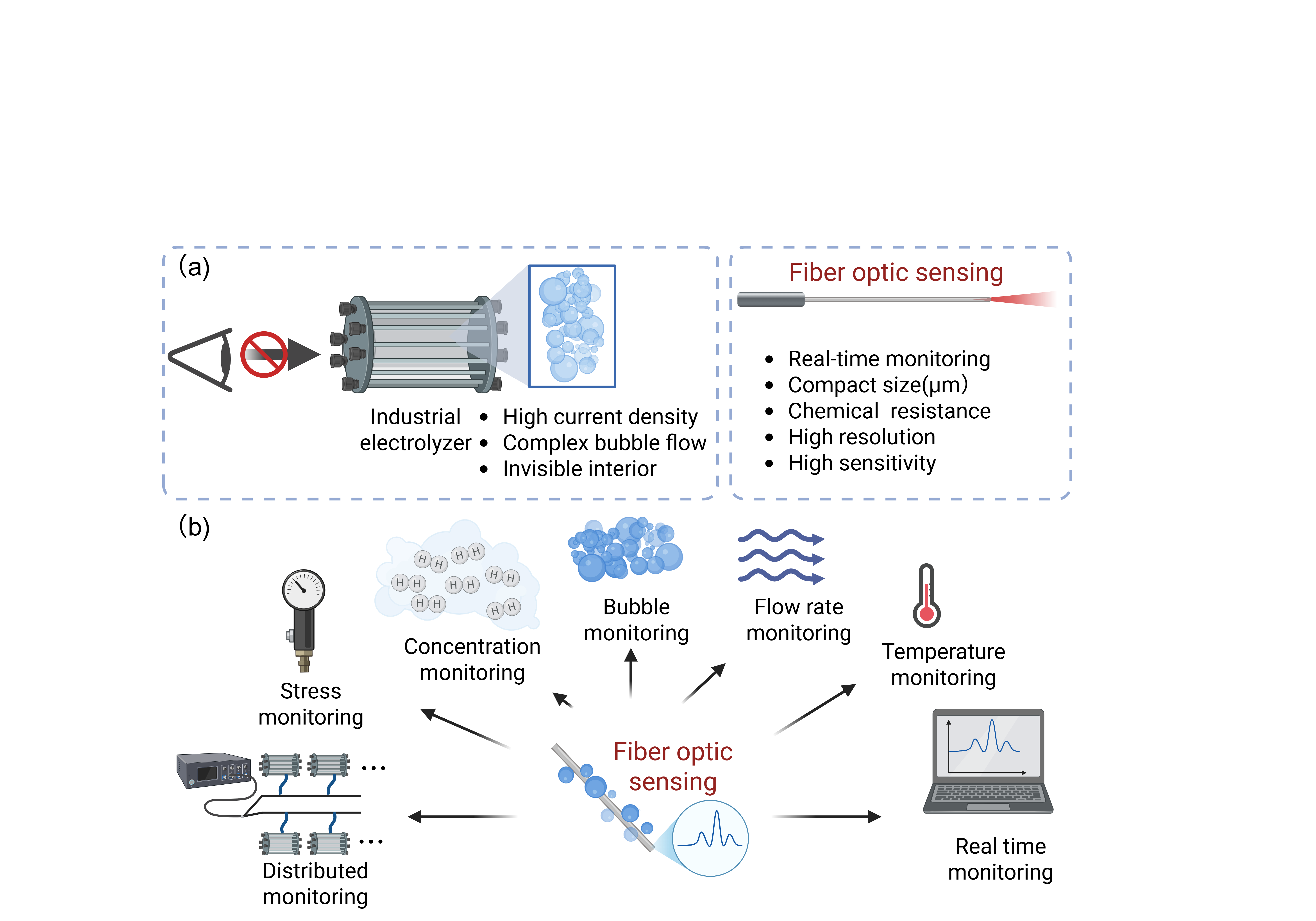

针对这一难题,研究团队首先系统梳理了从电极表面到电解槽内部的多种气泡监测技术。论文指出,电极表面方法虽然能够获得高空间分辨率,但难以兼顾时间分辨率,且图像数据处理繁琐;而利用 X射线或中子成像等方法探测电解槽内部气液两相流,则因成本高昂和操作复杂而难以普及。文章明确提出,发展具备高灵敏度、耐极端环境、可嵌入使用的光纤传感技术,有望打破现有瓶颈,推动气泡研究向工程化应用转变。成果以综述形式发表于《科学通报》。

图1电解槽气泡监测的困境和光纤传感的应用潜力

方法突破,实现气泡动力学的原位定量解析:

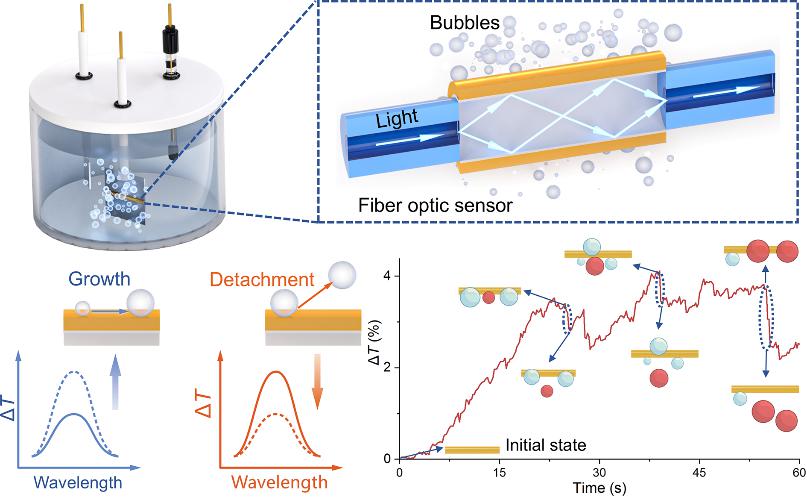

在此基础上,团队进一步开发了基于光纤传感的原位监测方法,能够在氢析出反应中实时获取气泡的生长速率、脱附速率、输入/输出比和脱附尺寸等关键参数,检测下限低至 79 μm。与传统显微成像或电化学方法相比,该系统克服了实时性差、后处理繁琐以及高电流密度下信号干扰严重等问题。研究团队利用这一系统对两种不同 Pt/C催化剂进行了测试,成功捕捉到二者在气泡生成与脱附行为上的差异,从而首次建立了气泡动力学与电催化性能之间的直接量化联系。该技术为催化电极的高效评估和优化提供了实用工具,成果发表于《Nano Research》。

图2基于光纤信号建立气泡生长动力学参数

破解电解槽“黑箱”,推动系统级优化:

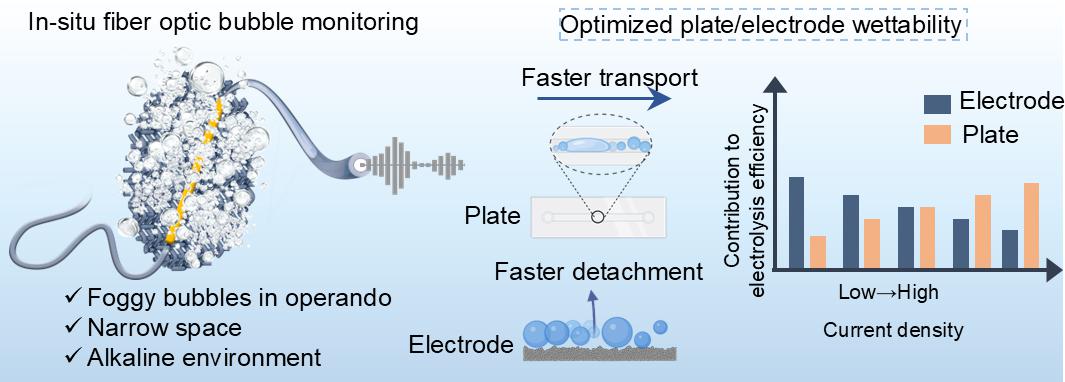

研究团队面向工况下电解槽系统层面的应用,利用光纤监测手段深入揭示了电解槽内部气泡与电极及极板之间的复杂作用关系。结果表明,在高电流密度下,极板对能效的影响甚至超过电极,颠覆了传统的“电极主导”认知。基于这一发现,团队设计出由超级亲水 Ni基催化剂与亲水极板组成的新型电解槽,在仅 1.73 V下实现了 1.0 A/cm²的电流密度,性能超越了美国能源部 2026目标(1.0 A/cm²@1.8 V)。这一成果不仅破解了电解槽内部的“黑箱”运行方式,更将气泡监测成果转化为系统优化策略,为工业化电解槽的设计提供了指导。成果发表于《Nano Energy》。

图3基于光纤传感的电解槽气泡动力学监测揭示极板–电极润湿性对效率的差异化贡献

这一系列研究遵循“综述前沿—方法突破—性能验证”的逻辑展开,既全面总结了气泡监测的进展与难题,又提出并验证了光纤传感的创新方案,并最终将其应用于电解槽系统级优化。相关成果推动了气泡监测技术从实验室研究迈向工程化应用,为电解水制氢效率的提升提供了新思路,对实现碳中和与氢能产业发展具有重要意义。

论文信息:

Bubble Monitoring Techniques for Electrolytic Water Hydrogen Production Systems: Current Challenges, Limitations, and Prospects for Development

Xian Wei,Yang Wu,Tianfan Zhou,Jiaqi Li,Wenhao Liang,Wenfan Pang,Qing Zou,Chen Ma,Zhongjian Li,Bin Yang,Lecheng Lei,Kehan Yu*,Yang Hou*

链接:https://doi.org/10.1360/TB-2024-1357

Quantifying Bubble Dynamics via Fiber Optic Sensor for In Situ Electrocatalytic Evaluation

Xian Wei, Jiaqi Li, Wenhao Liang, Chen Ma, Tianfan Zhou, Qi Zhang, Longlu Wang*, Kehan Yu*, Wei Wei

链接:https://doi.org/10.26599/NR.2025.94907699

Breaking the Black Box of Water Electrolyzers: In-Situ Fiber-Optic Bubble Monitoring Guided System-Level Optimization

Xian Wei, Yang Wu, Tianfan Zhou, Jiaqi Li, Wenhao Liang, Chen Ma, Qi Zhang, Ertao Hu, Jiajin Zheng, Bing Sun, Longlu Wang, Hongdan Wan, Zuxing Zhang, Lecheng Lei, Kehan Yu*, Wei Wei, Yang Hou*

链接:https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2025.111388

(撰稿:余柯涵 编辑:徐伟 审核:谌静)