近日,我院颜晓红教授与王祥夫教授的课题组在“机器学习加速第一性原理多尺度动力学模拟”方向取得重要进展,成功构建了面向 CO₂/金属簇体系的矩约束神经网络,实现了对阿秒–纳秒跨时间尺度载流子动力学与光谱特性的高保真快速预测。相关工作以“Moment-Constrained Neural Network for Attosecond–Nanosecond Carrier Dynamics and Optical Spectra in Adsorbate–Metal Clusters”发表在国际权威期刊ACS Nano(IF=16.1,中科院一区TOP期刊)。我院本科生李智炫为第一作者,王祥夫教授与颜晓红教授为通讯作者,合作单位包括南京邮电大学的电子与光学工程学院/柔性电子(未来技术)学院与理学院。

表面等离子体共振能够将光能在亚皮秒尺度内高效转化为载流子能量,是太阳能内部能量转换与超快光电响应的核心机制。然而,精准预测光子-电子-声子耦合体系中的能量吸收、转换与耗散过程,需定量描述非平衡载流子分布与多体关联效应。实时含时密度泛函理论(rt-TDDFT)虽能严格求解含时Kohn-Sham方程,但其计算量随电子数呈立方增长,单点计算耗时数小时,且对时间步长与基组极为敏感。具体而言,在光–电子–声耦合的纳米体系中,局域表面等离激元(LSPR)能够在极短时间内将光子能量注入自由电子,并通过电子–声子散射转化为热或驱动化学反应。要想真正“看清楚”从阿秒级电子相干到皮秒/纳秒级弛豫的全过程,需要依托实时含时密度泛函理论(rt-TDDFT)进行精细模拟。然而,rt-TDDFT 计算量随电子数呈 O(N³)急剧增长,即便是 3 nm 量级纳米团簇、30 fs 轨迹,也往往需要数小时甚至更久的 CPU 时间,并对时间步长、基组和外场参数极其敏感,这使得在大构型空间、高通量参数扫描和器件级设计中难以推广。因此,发展兼具物理守恒性与计算效率的替代模型,成为推动等离子体催化与超快光学器件优化的关键挑战。

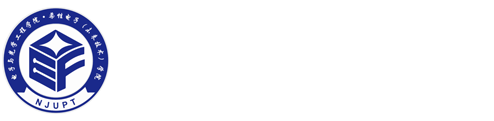

针对这一长期瓶颈,研究团队发展了一种融合矩传播理论(MPT)的层次交互粒子神经网络(HIP-NN),用于原子尺度非平衡电子动力学的快速预测。以典型的 CO₂/M₁₃(M = Ag, Pd, Rh, Ru)吸附–金属簇体系为平台,系统构建了包含实时 Mulliken 电荷、偶极矩、二阶矩、几何结构与距离矩阵在内的多通道数据集,并在此基础上对 HIP-NN 模型进行深度改造,引入 Moment Propagation Theory(MPT) 作为物理先验,实现了对非平衡电子动力学的端到端学习。该模型以13原子CO2/金属团簇(Ag13、Pd13、Rh13、Ru13)为测试体系,通过编码电荷、二阶矩与距离矩阵,将32飞秒的动力学推断时间从rt-TDDFT的数小时压缩至20秒,实现了约540倍加速,主峰能量误差控制在0.3电子伏以内。该工作面向等离激元热载流子调控与光电器件等前沿方向,为理解和设计吸附–金属簇体系中的能量吸收、转换与耗散提供了新工具和新思路。

图 1. 在偶极高斯脉冲下的二氧化碳 - 金属团簇系统以及具有 MPT

分支的机器学习框架。

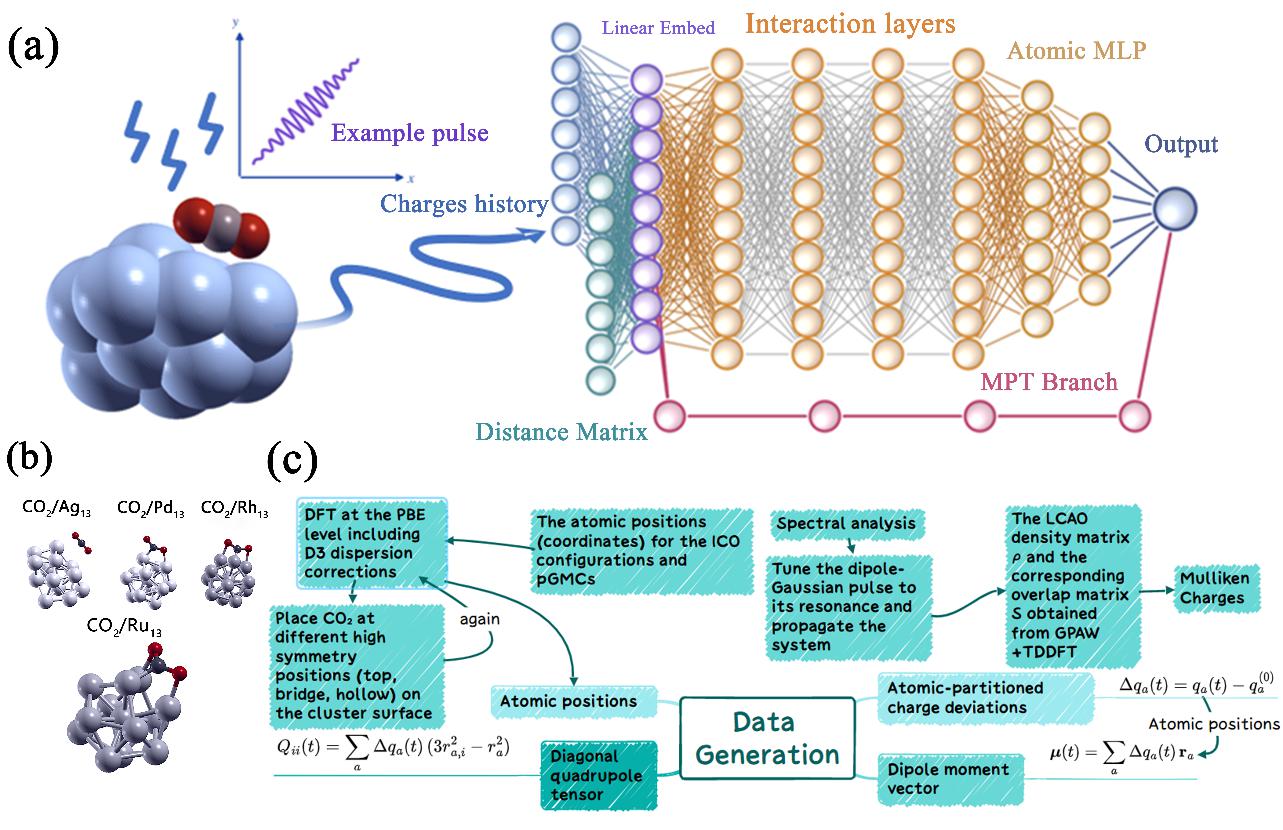

在机理解析层面,该研究成功构建了基于矩约束神经网络的rt-TDDFT替代模型,在保持与第一性原理计算相当精度的前提下,将等离子体动力学模拟速度提升三个数量级。模型通过引入MPT守恒矩作为软约束,有效抑制了长时递归中的能量漂移与相位偏差,确保了电荷守恒与偶极一致性,在时域与频域均展现出良好的物理保真度。对CO2/M13体系的系统评估揭示了金属电子结构对能量耗散路径的决定性影响:Ag团簇呈现弱阻尼长寿命振荡(γ≈3.3毫电子伏),Pd团簇因d带屏蔽导致快速耗散(γ≈23.7毫电子伏),Rh与Ru则分别表现为模式拍频与双通道干涉特征。研究团队进一步引入了基于实时 TDDFT 的跃迁贡献图分析。通过对比 Ag、Pd、Rh、Ru 等不同金属核体系的 TCM 分布,可以揭示了峰位、线宽和阻尼差异背后的“微观跃迁通道”,不仅加深了对 CO₂/金属簇超快载流子动力学本质的理解,也为后续在矩约束神经网络中引入更具物理含义的特征设计和约束项提供了重要依据。

图 2. CO2/M13团簇主要吸收峰的跃迁贡献图(TCM)与态密度(DOS)的叠加图。

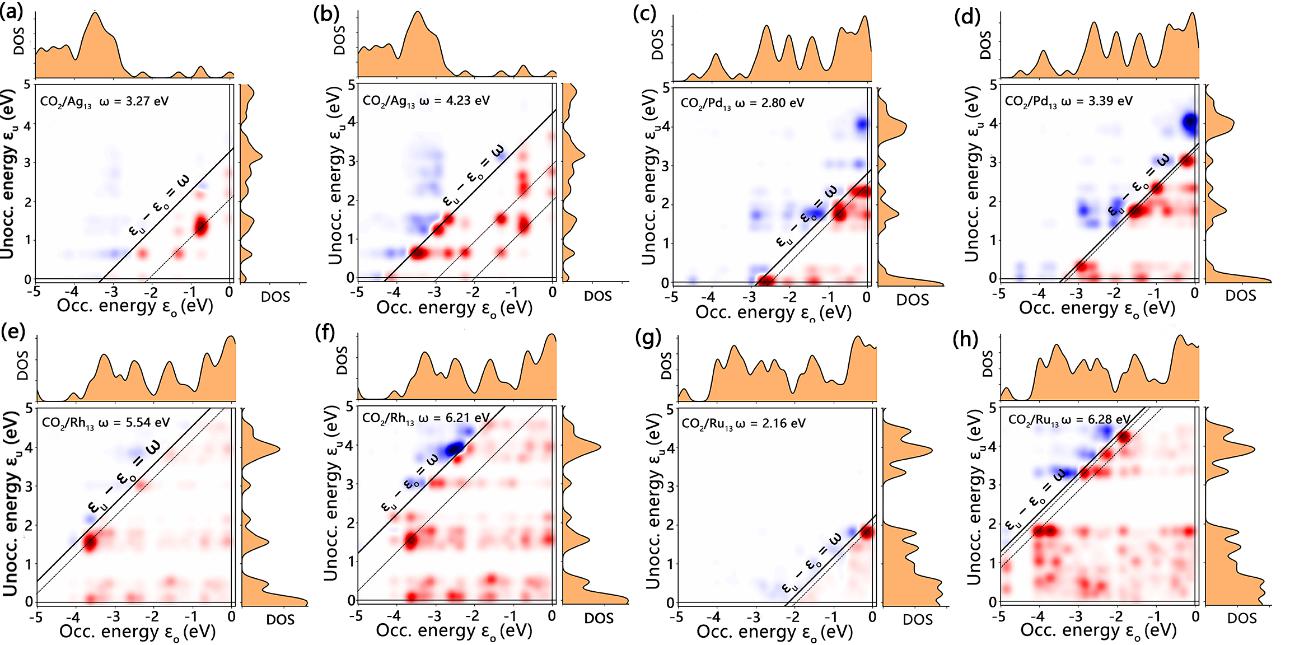

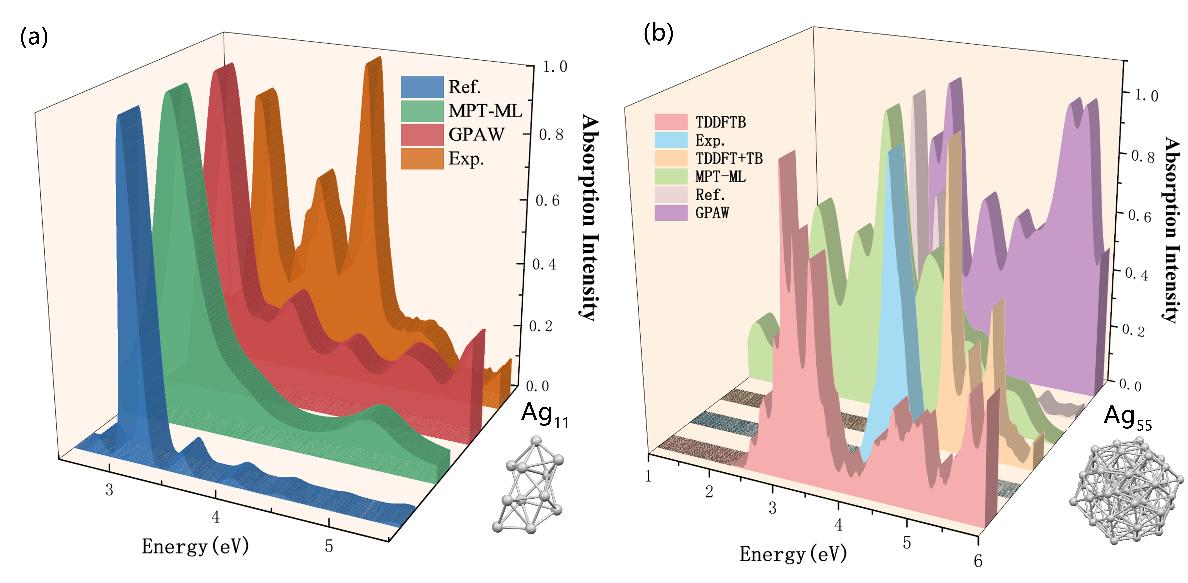

图 3. (a)给出了Ag11四条归一化吸收光谱:参考(快速傅里叶变换)、MPT-ML、GPAW(实时时间依赖密度泛函理论)和实验(固态氩基质,10 K,从 2 至 6 电子伏特扫描)。(b) 对于Ag55的吸收光谱,在 (a) 中基线外添加了 TDDFTB(时间依赖密度泛函理论紧束缚)和 TDDFT+TB。

为检验模型的物理可靠性,团队还引入了 Ag₁₁ 固体 Ar 基质 10 K 实验吸收谱作为外部标尺,将参考 FFT 光谱、GPAW rt-TDDFT 光谱、半经验 TDDFT+TB 结果与 MPT-ML 模型在统一能量网格和展宽参数下进行并列比较。结果显示,在主共振能量与整体谱形包络上,MPT-ML 与实验及多种理论基线保持高度一致,同时系统地平滑了高能区弱肩峰及数值噪声,显示出良好的物理可信度和跨方法可比性。

本研究工作得到国家自然科学基金面上项目(NSFC62575145, 12574266)、江苏省高校自然科学研究重大项目(23KJA510005)的资助与支持。

论文信息:

Moment-Constrained Neural Network for Attosecond–Nanosecond Carrier Dynamics and Optical Spectra in Adsorbate–Metal Clusters

Zhixuan Lia, Yanyan Bub, Xiangfu Wanga,b*, Xiaohong Yana,b*

原文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.5c14004

(撰稿:王祥夫 编辑:徐伟 审核:谌静)